こんにちは。広報の井上です。

先週の東京は、夏のような暑さが続いていました。夜になると怠さもあるのかつい気が緩み、いつも以上にダラ〜っと過ごしてしまいます。

体調管理以上に、体力づくりに意識を向けたい今日この頃です…。

さて、先日立川市の建築現場に行ってきました!

年内の完成を目指して進行中の、新社屋兼モデルハウスプロジェクト。

この日は「土台敷き(どだいしき)」の作業が行われていました。

家づくりの基礎となる「土台敷き」とは?

土台敷きとは、基礎コンクリートの上に、家の土台となる木材を水平に据える工事のこと。木工事の最初の工程でもあります。

私たちが使用する木材はすべて国産無垢材。その中でも土台には、ヒノキやヒバといった、耐久性が高くシロアリにも強い木を選んでいます。

▲今回は床下エアコンを導入するため、基礎断熱工法を採用。外周部には、断熱性と気密性の高いパッキンを使用します。

木材だけでなく、基礎コンクリートの品質にもこだわりが。

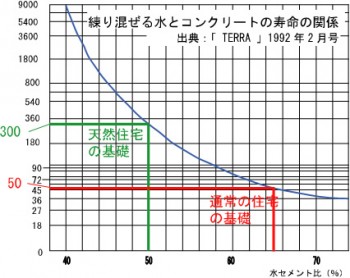

一般的には、水とセメントの比率(水セメント比)が高く、寿命はおよそ50年程度です。

一方、天然住宅ではこの比率を50%以下に抑えた「固練りコンクリート」を採用しています。

施工に手間はかかりますが、耐久性はぐんと高まり、理論上300年を超える長寿命が期待できます。

見えなくなる部分だからこそ丁寧に。

こうした強固な基礎も、私たちの家づくりで大切にしている部分です。

機械ではなく、大工の手で刻む

今回使用する構造材は、すべて大工による手刻みです。

プレカットと呼ばれる機械加工が主流の今、 手刻みはとても貴重な技術となっています。

木は自然素材であり、同じ樹種でも育った環境や年輪の詰まり具合、ねじれなど個性があります。

プレカットではこうした違いを読み取れませんが、手刻みなら大工の目と経験で、木のクセを見極め、それに合わせた加工ができます。

この作業を担っているのは、棟梁・中村大工。およそ1ヶ月かけて、ひとりで丁寧に刻みを行っています。

▲一本一本の材に向き合い、木の性質や個性を読み取りながら、 ノミやカンナで仕口(しぐち)や継手(つぎて)を仕上げていく。“職人の技”が光る、丁寧な手仕事がそこにはあります。

地味だけれど、欠かせない工程

土台敷きは「置くだけ」に見えるかもしれませんが、実際には細かな工程がいくつもあります。

たとえば、基礎と土台の間には床下の通気を確保するためのパッキンを敷き込み、土台設置後は、専用金物でしっかりと固定していきます。

私がよく見学に行く「上棟」は、 家のかたちが一気に立ち上がる、華やかで見応えのある、家づくりにおける晴れの舞台。

けれどその舞台の前には、こうした地道な作業があり、その積み重ねによって「家が建つ」ことを忘れないでいたいです。

▲中村大工の次の作業がしやすくなるよう、準備をする渋谷。これは、土台と土台の間に一定の間隔で組む「大引き」を支える鋼製の床束。高さを調整していました。

中村大工✖️渋谷現場監督

この現場を担当するのは、中村大工と、現場監督の渋谷。

今回で5棟目となるコンビで、息の合ったチームワークにも注目です。

この日は30度近い暑さでした。

そんな中でも淡々と作業を続ける姿に、ただただ頭が下がります。

「慣れだね」と笑う中村大工ですが、技術だけでなく、体力や持久力、忍耐力も求められる仕事だと感じました。

休憩中には、中村大工と少し話もできました。

「学がないから大工になったんだよ」と言っていましたが、その頭の中には、材の寸法や角度、仕口の納まり、現場の段取りなど、 一朝一夕では身につかない知識と経験が詰まっています。

「体で覚えてきた」という言葉の通り、 何度も繰り返し、失敗を重ねながら身につけてきた技術の数々。

「やる気があればできるよ」と笑っていましたが、 その裏には、やる気だけでは辿りつけない、積み重ねてきた努力と時間があったのだろうと想像しました。

夕方には、ふたりともすっかり日焼けしていました。

朝から本当にお疲れさまでした!

次は上棟へ!

これから柱や梁の刻みが本格的にはじまり、 上棟は来月上旬を予定しています。

上棟式ではご近所の方を招いて、餅まきができたらいいねなんて話もしています。

引き続き、見守っていてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!