こんにちは、代表の田中竜二です。

好評だった第1弾・第2弾のQ&Aブログ。前回に引き続き、「木を伐って家を建てることは環境破壊にはならないの?」という質問にお答えしていきたいと思います。

Part1、Part2をご覧になっていない方はこちらから読むことができます。

皆さんの中には、家づくりを誰に(どの会社に)任せたらよいか、たくさんの会社があるからこそ迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

決め手はひとつだけに限りませんが、「その会社の価値観に共感できるか」は、家づくりのパートナーを選ぶうえで大切な指標のひとつだと思います。

世の中には数多くの住宅会社があり、それぞれにミッションやビジョン、大切にしている思いや価値観があります。一方で、家を建てる方にもそれぞれの価値観や大切な思いがあるはずです。

家づくりは人生における大きなプロジェクトです。だからこそ、こうした価値観や思いを大切にしながらパートナーを選んでいただければと思います。

この読みものでは、お客様からの「よくある質問」をもとに、私たちが家づくりで大切にしていることをお伝えします。

天然住宅についてより深く知っていただいたり、私たちの価値観と共感できるかのすり合わせをしていただいたり、家づくりを考える上でのコンセプトづくりのきっかけになれば嬉しいです!

Part1では、「国産材の使用」「持続可能な林業者の応援」というお話を、Part2では、「無垢材を使うことの意味」をお話ししてきました。

今回は、最後にもうひとつ大切なこと、「長く住む」ということについて話したいと思います。

「長く住む」ということが森を守る

現在の建築は「環境破壊的産業」!?

木が建築で使えるような木材になるまでに、どれほどの年数がかかると思いますか?

実は、杉でも50年、広葉樹は100年~200年かかるのです。

つまり、少なくとも50年以上住み継がなければ、森は減少してしまうことになります。

ところが、今の日本の家の平均寿命は約30年です。30年で家が解体され、新しい家が建てられているのが現状です。

今の家は、山にお金を戻せない合板でつくられて、さらにすぐに(木の成長を待たず)捨てられてしまいます(「合板」に関してはPart2で詳しくお話ししています)。現在、建築というのは、環境破壊的な産業と言わざるを得ません。これを持続可能なものに変えていく必要があると思います。

建築の際に長持ちすることを考えて家づくりをすること、そして長く住まうことが環境を守ることにつながっていきます。

そのための建築的な工夫はたくさんあります。

少しの工夫で長持ちな家に

家にとって大敵なのは、湿気とそれによる結露です。

そのために大切なのは、湿気対策と無垢の低温乾燥材を使用すること。

壁の中に湿気が滞ってしまうと、結露が生じ、壁の中を濡らし、カビが発生し、断熱材や構造材を腐らせてしまいます。そうなると、家の寿命は短くなってしまうのです。

結露しない家を作る

壁の中を湿気させない工夫が必要です。天然住宅では、その点を考慮しながら壁をつくっています。

ポイントは2つ、

・湿気の逃げ道を作ってあげること

・調湿性のある素材で家を作ること

そうすることで、年間を通して、壁内結露をしない建物をつくることができます。

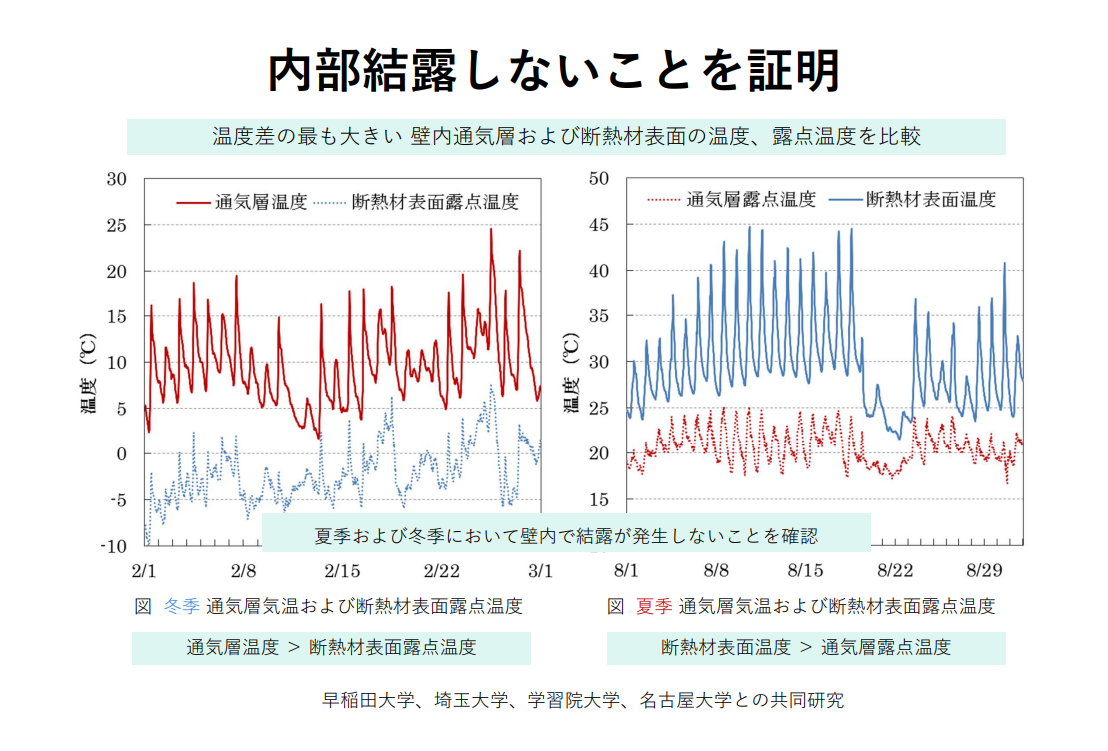

下の図は、JST(文科省で採択されたプロジェクト)で、天然住宅と大学が共同して研究を行った結果です。

天然住宅の建主様の家の壁内にセンサーを設置し、データをとりました。

一年を通して壁内が結露しない環境にあることを証明しています。それも実験室での数値ではなく、実際に生活している(煮炊きや、冷暖房を行っている)住宅での数値です。

天然住宅で使っている建材は、木材、内装材、断熱材、外装材、どれも調質性能を備えたものを使っています。だから、結露が起きにくく、結果的に長持ちする家を作ることができているのです。

逆に、多くの住宅で使われている合板や集成材、ビニールクロスなどには調湿性能がなく、湿気も通しません。湿気の逃げ場がなくなると、結露の原因となり、家の寿命が短くなってしまうのです。

乾燥方法も大事なポイント

長持ちする木造を建てるときにはやはり無垢材がおすすめです。法隆寺など、現存する歴史的な木造の建造物は無垢でつくられており、無垢の木材を活かして建築をすることができれば、湿気が多く、地震の多い日本でも長持ちする建物を建てることができます。

その時に大切なのは、乾燥方法。

一般的なのは高温乾燥と呼ばれるもの。高温で一気に水分を飛ばし乾燥させる方法です。乾燥における時間が短く済むこともあり、多くの場合、この乾燥方法がとられています。

しかし、高温乾燥にはデメリットもあります。

一気に高温で乾燥させるため、木材の細胞が壊されていしまい、木材の本来持っている粘り強さや、調湿するチカラなどが失われてしまう可能性があるのです。

そこでおすすめしたいのは、天日乾燥、もしくは低温乾燥。木材のもつチカラを失わせずに建築に利用することができれば長持ちする構造をつくることができます。

間取りや暮らし方を変えられる家

家が30年で壊されてしまう理由は、建物の寿命だけではありません。

時代とともに変わるライフスタイルも、建て替えの理由の一つですよね。

しかし、時代の変化とともに家を建て替え続けていては、金銭的にも、地球にも、森にも、優しくない。

だからこそ、間取りや暮らし方を柔軟に変更できるような建物であること、建築時点で交換可能なものを選んでおくということ、交換できない部分はしっかりと建材を選び長持ちするようにしておくということが必要です。

お子様が巣立った後では、部屋の使い方も変わりますし、時間がたてば、交換が必要になる機器も出てくるはず。配管や配線を交換しやすい配置にしておく工夫も必要です。

家に愛着が持てるということ

家に愛着があるか?というのは重要です。

例えば、家づくりの時にお父さんやおじいちゃんがこだわってつくった家だということを子や孫の世代まで知ることができれば、家は簡単には壊されないと思います。

その家を大切にしながら暮らしている姿を知っていれば、その意思は受け継がれると思うのです。

家は人が住まなければ、すぐに朽ちます。逆に大切に住むことが家の寿命を延ばすことにもつながります。日々換気したり、煮炊きし、家の中を歩き回り、ちょっとしたメンテナンスをしたり、、、それを踏まえた建築ができれば、長持ちする要因にもなると思うのです。

人の営みと家は呼応しているのです。

家づくりを愛着のあるものにすること、暮らしを楽しめる場にすることも大切なことだと思います。

日本人は「住宅貧乏」

家が長持ちすることは経済的にもお得です。日本人は30年で家を解体し、各世代で家を建てているので、生活費の大半を居住費に回さざるを得ない「住宅貧乏」です。それを各世代で住み継げる家にすることで居住費がかからない良循環をつくっていくことにつながります。イニシャルコストは少し多めにかかっても、2棟建てるほどにはなりません。

環境に話は戻りますが、長持ちするとそれだけCO2を固定することになります。木は成長するときにCO2を吸収します。そして、燃やされるときにCO2を排出します。家が建っている間はそれが固定されます。なるべく長く住み、その間に山で木が育てば、CO2排出を減らしていくことができます。家が長持ちすることは環境に寄与するのです。

家を環境破壊的なものにしないためには、長く住まうということも必要なのです。建築の際にはこの点も考えて、選択をするとよいと思います。

3回に分けてお話ししてきた「木を伐って家を建てることは環境破壊にはならないの?」シリーズ。

いかがだったでしょうか?

木をたくさん使うことは、使い方や伐り方によって環境破壊につながることもあります。

でも実情を知り、選択をすることができれば、それは環境を守ることに大きく貢献できるのです。

顔の見える木をたくさん暮らしに取り入れていただけたら、森を守ることにつながりますし、暮らしを豊かにすることにもつながっていくと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!

天然住宅の家づくりを詳しく知りたい方へ

2010年に合同出版より刊行した「天然住宅から社会を変える30の方法」がおすすめです。

書籍の詳細はこちら>>>