天然住宅では合板を使用しない

天然住宅では、住宅建材として合板を使用しない。それに対して一般的な住宅には、合板が大量に使われる。合板を使うと、簡単に安く家が作れるからだ。

合板は、あらゆる場所に使用される。畳の下、天井の下地、壁の仕上げ、床の水平剛性だって合板を張れば簡単に取れる。

価格も安価で、コロナ禍以前は、厚さ12ミリの合板が1,000円程度で取引されていた。かつては「紙より安い」と形容されたこともあるほどだ。

また、以前はラワンなどの熱帯林木材が主に使われていたが、近年では安価なスギ材でも合板が作られるようになっている。

とはいえ、天然住宅は合板の使用を避けている。その理由は、単に素材の違いではなく、環境・健康・耐久性という根本的な問題に起因する。安価で便利な素材に頼る家づくりの先に、果たして持続可能な暮らしは実現できるのか。

合板とは何か

合板とは、木材を大根のかつらむきのように薄く剥き、その薄板(単板)を縦横直角に重ね合わせ、接着剤で貼り合わせた建材である。

横から見ると、何層にも重ねられているのがわかる。木材は縦方向には強いが、横方向には弱いため、縦横に貼ることで全方向に強度を持たせている。

この技術はかつて熱帯材のような柔らかく加工しやすい木でしか実現できなかったが、現在は技術の進歩により、針葉樹などの硬い木でも製造が可能となった。

また、合板はサイズが揃っており、施工が簡便で歩留まりも良いため、住宅建築における標準的な建材となっている。

しかし僕は、この熱帯材が利用されている頃から合板の使用には反対だった。なぜ森林資源の豊かな日本が、森林の乏しい熱帯地域の貴重な資源を奪ってまで合板を使わなければならないのか疑問だったからだ。

合板を使った建築の裏には多くの問題が潜んでいる。特に接着剤の使用、耐水性の低さ、経年劣化などの特性が、長期的な住宅の安全性と耐久性に悪影響を及ぼす。

熱帯林合板の問題

〜森林破壊と大量廃棄〜

かつて、熱帯材合板の最大の用途は、コンクリート打設時の型枠材(コンクリートパネル)だった。日本では、建設現場においてコンクリートを流し込む際、型枠として大量の合板が使われた。

しかしその使用期間は、練ったコンクリートが固まるまでの、わずか二週間程度にすぎない。使用後は、表面にコンクリート片がこびりつき、釘穴だらけになって再利用が困難となり、そのまま廃棄されてきた。

一方、ヨーロッパでは、複雑な交差部など限られた箇所にしかコンクリートパネルを使わない設計とすることで、熱帯材の消費を最小限に抑える努力がなされてきた。

世界的に熱帯林保護の重要性が叫ばれる中、こうした使い捨ての建材利用は、持続可能な社会の構築に逆行するものとして批判の対象となった。

熱帯林資源の枯渇、環境破壊、そして大量廃棄という問題が、合板利用の背後には存在している。

国産材合板でも解決できない問題

〜接着剤と寿命の限界〜

熱帯材合板の使用が問題視されるようになると、代わって国産のスギやシベリア材などの針葉樹による合板が広く使用されるようになった。だが、木を薄く剥がし接着剤で貼り合わせるという製法は同じであり、根本的な問題は解決していない。

合板はその構造上、必ず接着剤によって貼り合わせが行われている。

つまり、木材そのものの耐久性が高かったとしても、接着剤の劣化によって板全体の強度が低下してしまうのだ。

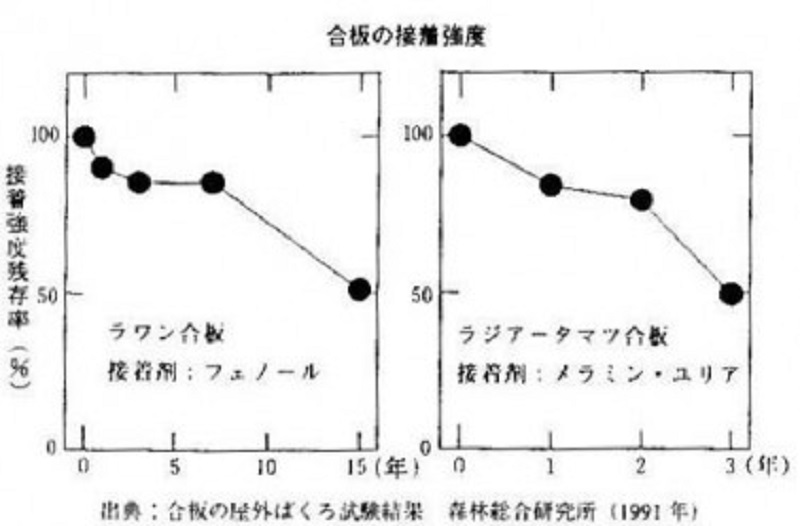

具体的には、ラワン合板で約15年、ラジアタパイン合板ではわずか3年で接着力が半減するというデータもある。

【左図】合板の接着剤の寿命についての実験結果。それぞれ、15年、3年で強度が半分に落ちるという結果が出ている。

あなたが期待する住宅の寿命が50年以上であるならば、これらの合板はその基準には達しないだろう。

スギが成木になるまで約50年かかることを思えば、せめてその程度はもたなければ持続可能な資源利用とはいえない。

さらに、合板は災害時に極めて脆弱である。豪雨や洪水で水没した住宅では、合板が水を吸って膨張し、乾いてももとに戻らない。

天然木材であれば乾燥や削り直しで再利用可能だが、合板では不可能であり、廃棄されるしかない。修繕も困難で、多くのケースでは全面解体・再建が必要になる。

このように、合板を使用した住宅は、寿命の短さ、災害への弱さ、修繕の困難さという弱点を抱えている。これは経済性を重視して短期的に住宅を建てる発想の結果であり、長期的な住まいのあり方としては不向きだろう。

木材自体は再生可能な資源であるが、接着剤による多層構造を持つ合板を使用する限り、「成長サイクルに見合う持続的利用」は成り立たず、結果的に資源の浪費となるのではないか。それは「持続可能な素材」とは言えないのではないか。

健康被害と化学物質

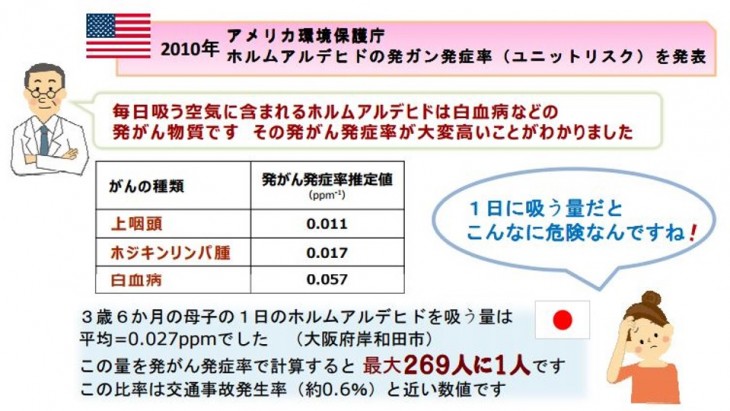

接着剤には、ホルムアルデヒドなどの有害化学物質が含まれている。ホルムアルデヒドは発がん性があるとされ、米国EPAのデータによれば、日本の一般住宅における曝露水準で、269人に1人ががんを発症するリスクがあるとされている。これは非常に高い確率であり、健康住宅と呼べる水準ではない。

また、化学物質過敏症という深刻な健康問題もある。これは化学物質に繰り返し曝露されたことで、微量でも強い反応を示す体質になるもので、頭痛、倦怠感、記憶力の低下、呼吸器症状など多岐にわたる症状を引き起こす。

建材の化学成分、殺虫剤、防腐剤などが発症の引き金になる。 一度発症すると、一般の住宅では生活が困難になり、移住を余儀なくされるケースもある。これは建材がもたらす健康被害であり、住宅選びの段階で見過ごすべきではないリスクである。

持続可能な社会と本物の家づくり

合板や化学建材による家づくりは、短期的には低コストで効率的に見えるが、長期的に見ると地球環境や社会の持続性を損なう行為である。木を伐り、接着剤で固め、短期間で廃棄するサイクルは、森林資源を浪費し、ゴミを増やし、健康被害を広げる。

これに対し、無垢材と自然素材でつくる家は、材料の寿命が長く、修復も可能であり、住む人の健康を守る。地域の林業を支え、循環型社会を実現する鍵にもなる。

天然素材は再生可能であり、環境負荷が少ない。つまり、本物の家づくりは、人と自然が共生する持続可能な社会の基盤なのだ。

私たちは、合板を使わない、ホルムアルデヒドを排除した、自然素材の家づくりを進めている。それは見た目の美しさや心地よさ以上に、社会全体の未来を見据えた選択である。

僕たちは、家づくりを通じて、持続可能な社会を実現していきたいのだ。