こんにちは。広報の田村です。

新社屋に使われる木材の「刻み」の見学に行ってきました!

恥ずかしながら、入社2年目にして刻みを生で見るのは初めて。

ミリ単位で刻む大工の仕事ぶりに終始感動でしたので、その様子をお届けします!

相模原ベースに到着

JR相模線番田駅から歩くこと13分。木のいい匂いが漂うこの場所が「相模原ベース」。

大工さんが墨付けをしたり、刻みをしたりする作業小屋です。

「どうもどうも」と出迎えてくださった中村大工。

今回は、設計部の小野寺、工事部の渋谷も一緒に刻みを見学。

普段から一緒に仕事をすることが多いこの3人。息ぴったりな会話にほのぼの。

「刻み」とは

「刻み」とは、建物の骨組みとなる木材を組み合わせるために、「継ぎ手」や「仕口」などを加工する作業。

前回の【新社屋PJ】のブログでも紹介した「墨付け」でつけた印に沿って、加工していくのです。

今や「プレカット」(製材工場で事前にまとめて加工すること)が主流となっている中で、大工さんが一本一本その木の特性を見ながら加工していくのが「手刻み」。

木は生きているからこそ、1本1本ねじれや木目に特徴があるもの。

それを見て、より美しく、より強い構造になるように、大工さんの経験と技術を駆使して刻んでいくのです。

さっそく刻み開始!

これは「込み栓」を入れるための穴。木材同士をより強くつなげるためにここに細い棒を打ち込みます。1つわずか30秒ほどで完成しました。

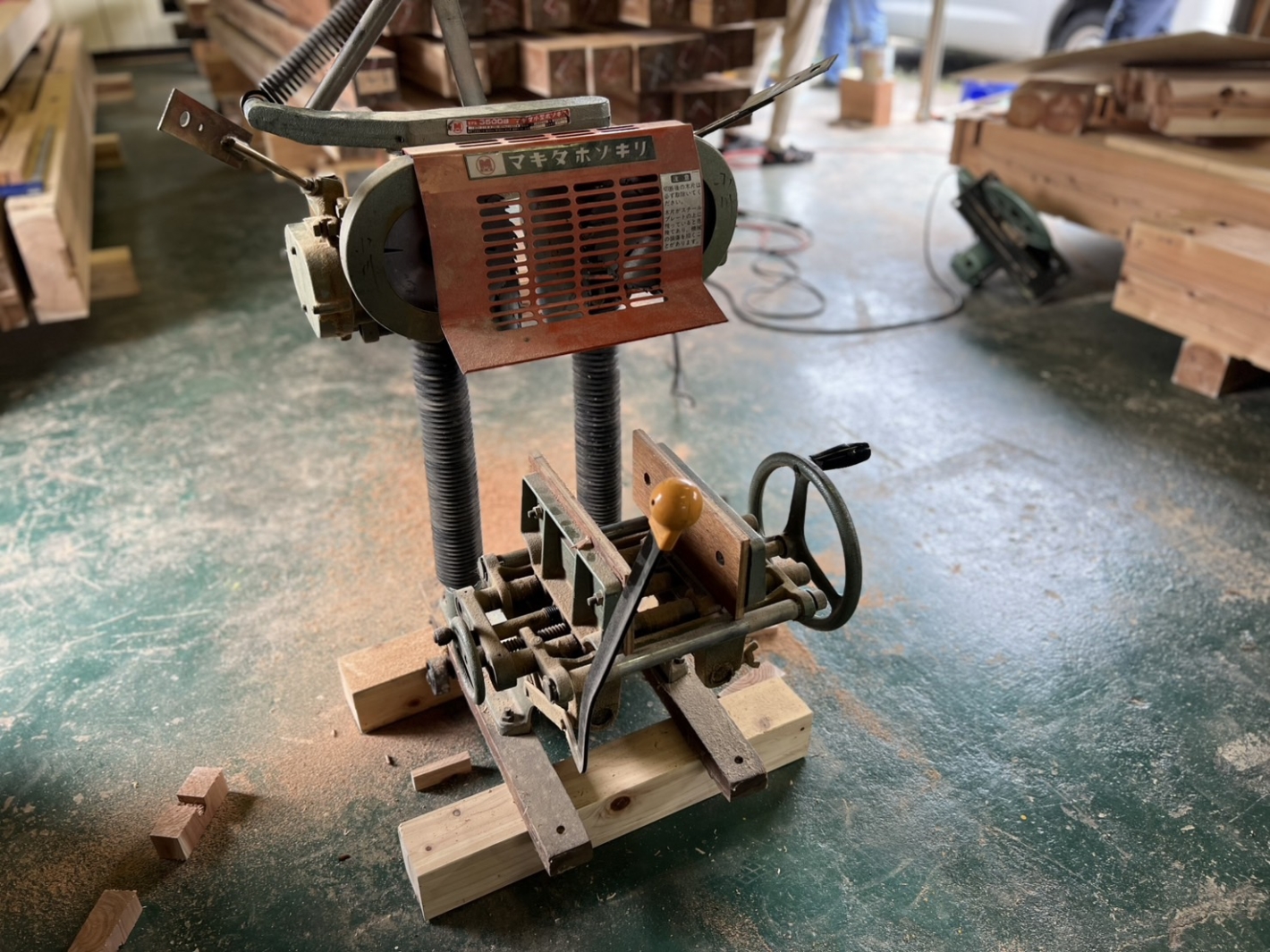

込み栓の加工をした後は、ホゾキリを使って、ほぞの差込口を作ります。

真四角だった切り口が、あっという間にこの形に!

昭和に作られたこの「マキタホゾキリ」。なんともレトロで歴史を感じます。

次は、ほぞを掘っていきます。上で作った「ほぞの差込口」を入れる穴ですね。

ほぞの大きさが、差し込む木材に対して、大きすぎても、小さすぎても、頑丈な建物は作れません。

ゆるいと抜けてしまうし、きついと入らない。

墨付けの正確さ、刻みの正確さが顕著に表れる工程です。

最後は中村大工が「刻んだ木材はこうやって組むんだよ~」と見せてくださりました。

ピッタリはまった木材に、感激する私。こうやって家の柱は建っているのか…!

効率という点でいえば、プレカットには劣るのかもしれないけれど、大工さんが熱い思いを持って、刻む姿を見ていると、暮らしが少し心強くなる気がします。

家づくりはチームワーク

中村大工の話で印象に残った言葉がありました。

「送られてきた図面をその通りに刻むだけでも仕事としては十分。

でも、せっかく作るなら、少しでもいい家を作りたい。

だからこそ、思うところがあれば、設計の人にも遠慮せず相談するようにしている」

天然住宅には社内大工はおらず、信頼できる大工さんにお願いしているのですが、どの大工さんも、「いい家を作りたい」と実直に向き合ってくださっています。

建主様、大工、設計、営業、現場監督。

家づくりに関わる全員が「いい家を作りたい」と思っているこのチームを、改めていとおしく思った刻み見学でした。

【新社屋PJ】他のブログを読む