入社2年目の新米スタッフ田村が、先輩スタッフにインタビューするこの企画。

第3弾は、天然住宅広報・井上をクローズアップします。

(第1弾・第2弾はこちらから)

「生きること」に誠実に向き合っている井上さん。

家づくりに限らない、「仕事論」や「暮らし」、「社会への向き合い方」など、井上さんの「生きる価値観」を知ることのできる貴重な機会となりました。

ぜひ最後までお読みください。

経歴は?

宮城で生まれ、栃木で育ちました。

地元の高校を卒業後、東京でライターの専門学校に1年間通いました。

子どもの頃から、自分の考えをすぐに言葉にするのが苦手で、話すよりも文章で表現することのほうが好きでした。どんな形であれ「書くこと」に関わる仕事がしたいという思いが強く、自分なりの進路を選んだのだと思います。

同級生の多くが大学進学を選ぶ学校でしたが、良くも悪くも周りの声が入ってこなくて、自分がやりたいと思った道に一直線に進むところがありました。今思うと、そういう姿勢は自分の中に変わらずあるなぁと感じます。

専門学校卒業後は、本屋でアルバイトをしていました。

その後、縁があり、地元の金融機関で働くことに。

文章に関わる仕事ではありませんでしたが、生活にまつわること全般に興味があったので、お金や保険について学びながら、人と接する仕事にやりがいを感じていました。

天然住宅との出会い

一方で、「自分自身が心から良いと思えるものを人に勧めたい」という気持ちが、ずっと心の中にありました。

時には、会社の売上や成績のために本意でない商品を勧めなければならない場面があり、どうしても納得できず、上司と衝突してしまったり…。それに、大きな組織ならではのジレンマのようなものも感じていました。

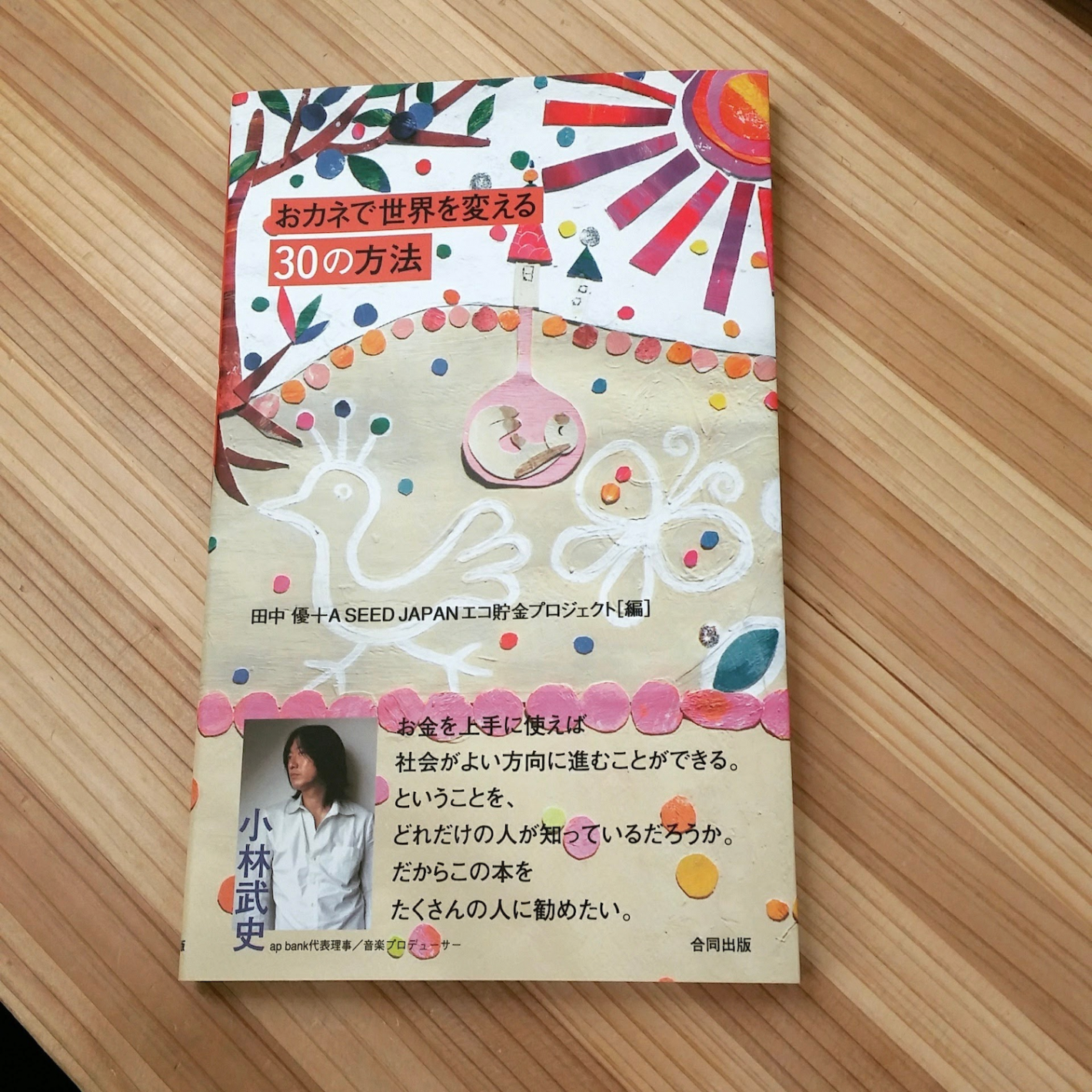

そんな中、仕事以外ではNGO活動にも関わっていました。

「お金の流れをエコロジーにしよう」というテーマのもと、銀行口座を意思を持って選ぶことをイベントで呼びかけたり、市民の手でつくるNPOバンクの立ち上げに携わったり。

その活動の中で出会ったのが、天然住宅の創業者・田中優さんです。

優さんは、日本で初めて未来バンクというNPOバンクを立ち上げた方。

未来バンクの活動にも関わる過程で、設立を間近に控えた天然住宅と出会いました。

それまで、家というものはどれも同じようなものだと思っていたので、 “自然素材で建てる家”や“環境に配慮された家づくり”があると知り驚きました。実際に建物を見学したらすごく居心地が良くて、心からいい家だなと感じました。

社会には、いつの時代もさまざまな課題があります。

当時、私の身近には、生きづらさを感じて苦しんでいる人がいました。理由は分かりませんが、その姿は見ていてとてもつらそうでした。

生きづらさを社会のせいにするつもりはありません。ただ、自分の暮らしの土台には確かに社会があり、その在り方が、暮らしと密接に関わっている。切っても切り離せない関係だと気づいた時、社会のことをもっと知りたいと思いました。

社会全体を変えることはできなくても、社会とつながる自分の暮らしを見直し、前向きな選択を重ねていくことで、どんな状況でも、主体的に生きられる人でありたい。そんな希望を持ちたかったのだと思います。

天然住宅には、社会とつながりながらも個を尊重する、ポジティブなエネルギーがあると感じました。

誰にとっても身近な「住まい」を起点に、「こんな選択肢もあるよ」と伝えていけたら。

そんな思いから、優さんと、もう一人の代表・相根さんに相談し、2008年から天然住宅で働きはじめました。

仕事内容は?

入社当初は営業や会計を兼務しながら、設計・現場監督以外の業務を少人数で分担していました。いわば何でも屋のような役割ですね。

今は広報を担当していて、SNSやウェブサイト、メルマガ、最近ではラジオなどを通じて、天然住宅の取り組みを発信したり、イベントの企画や運営もしています。

まずは広く知ってもらうこと、そして「天然住宅で家を建てたいな」と思っていただくきっかけを作ること。最終的には、建主様との関係性を深めることも念頭に置いています。

仕事をする上で心がけていることは?

意識しているのは「バランス」です。

新しい出会いも大切ですし、すでに知ってくださっている方、長いお付き合いの建主様、さまざまな方がいらっしゃいます。

それぞれのフェーズで求めているものも異なると思うので、偏りすぎずにと意識しています。

それに私は一つのことに没頭しがちな性格で、たとえば大きなイベントが控えていると、その業務に集中しすぎてしまうところがあるんです。今は田村さんがフォローしてくれていますが、ひとりでやっていた時はバランスをとりながらやるということを、人よりも意識しないと難しかったです。

また、常に「お客様の選択をサポートする」という姿勢でいたいと思っています。

天然住宅での家づくりがすべての人にとって最適とは限りませんし、家づくりには相性もあります。住まい手と作り手のお見合いのようなものだと思うので、無理に良く見せようともせず、かといって謙遜もしすぎず、ちょうどいい距離感で伝えることを心がけています。

家づくりの主体はあくまで住まい手であるお客様。もちろん一緒に作るわけですが、選ぶのはあなたです、という姿勢でいたいです。

やりがいを感じる瞬間は?

発信を通じて私たちを知ったり、いつも見てくださってるという方がイベントに足を運んでくださったときは、とても嬉しいです。画面の中の「いいね」や閲覧数も励みになりますが、直接お話できるのは格別ですね。

そして何より、私は建主様が大好きなんです。お会いできると本当に嬉しいです。

お住まい訪問や見学会も楽しみですし、親睦会のような、建主様が一同に会する機会はそれはもう興奮します!

親睦会はコロナ前に一度だけ開催しました。あれから何年も経ちますが、今でも一番といっていいくらい大切な思い出です。

建主様が笑顔で、幸せそうに暮らしている姿を見せていただけると、自分もすごく幸せな気持ちになります。

プライベートと仕事との関係は?

プライベートと仕事は、あまりきっちりと分けて考えていません。

私にとっては「生きること」の中に、「働くこと」と「暮らすこと」がある、という感覚です。

うまく切り分けられるほど器用ではないので、どうしても自然とお互いが侵食してしまいます。

暮らしの中で仕事のことを考えることもよくありますし、お客様と話している中で、自分の暮らしに取り入れたいと思うことに出会うこともよくあります。おすすめの日用品や本を教えていただいたり、建主様の考え方に共感したり、感銘を受けることも多いんです。

建主様とお会いすること自体が、もはや自分にとってのご褒美であり、趣味のようなものかもしれません。

だからこそ、仕事とプライベートが入り込むのを無理に防ぐよりも、「それをどうしたら良いかたちで保てるか」を考えるほうが自分には合っているように思います。自分が心地よい状態でいられれば、どちらにも良い影響を及ぼし合えると思うので。

昔、まだ子どもが小さかった頃には、見学会に連れて行ったこともありました。コロナ前の、一度の見学会にたくさんの方が来場されていた時代です。お子さんも多かったので、一緒に遊んでいたりして。どうしても預けられない時は助けられました。

今は子どもも大きくなり、そんなこともあったなぁといういい思い出ですが、当時は本当にありがたかったです。

天然住宅に入社して16年。

営業や経理、広報など、様々な職種で天然住宅と関わり続けてきた井上さん。

長くかかわり続けることができた秘訣を聞いてみました。

長い間働けたのはなぜ?

先ほどの、子どもがいても働きやすかったというのもありますし、人に恵まれていたこと、そして会社の理念が一貫していて、それにずっと共感し続けられていることが大きいです。

一緒に働くスタッフは、気のいい人たちばかり。「家づくりを通じて持続可能な社会を実現する」というミッションを、それぞれが自分の役割を通じて、まっすぐに体現しようとしています。利他的な人が多いという印象です。

もちろん、きれいごとだけでは会社は成長しませんし、時には厳しい議論もありますが、それも含めて「この人たちと働けてよかったな」と思える、愛すべきメンバーです。

井上さんにとって「いい家」とは?

人も自然の一部、というか自然そのものだと思うので、自然素材に囲まれた家は、身体と一体感があっていいなと思います。疲れたり、弱っている時の自分を包んでくれるような、回復を手助けしてくれるような、シンプルだけど安心できる家がいいです。

それと、「夏は暑すぎず、冬は寒すぎず」の家が好きです。室内が快適でも、外とのギャップで体調を崩すこともありえるので、「適度に」がよいかと。

なので、風がよく通る場所、風がよく通る設計は大切だと思います。

夏の夜に窓から入ってくる風が好きなんです。気持ちいいなと体が反応できることが嬉しくて。

そういう、体の小さな喜びを邪魔しないでくれる家がいいですね。

とはいえ、さらに歳を重ねたら暑さ寒さは死活問題なので、「夏涼しく冬暖かい」、室内の温度差も少ない家であることは重要だと思います。

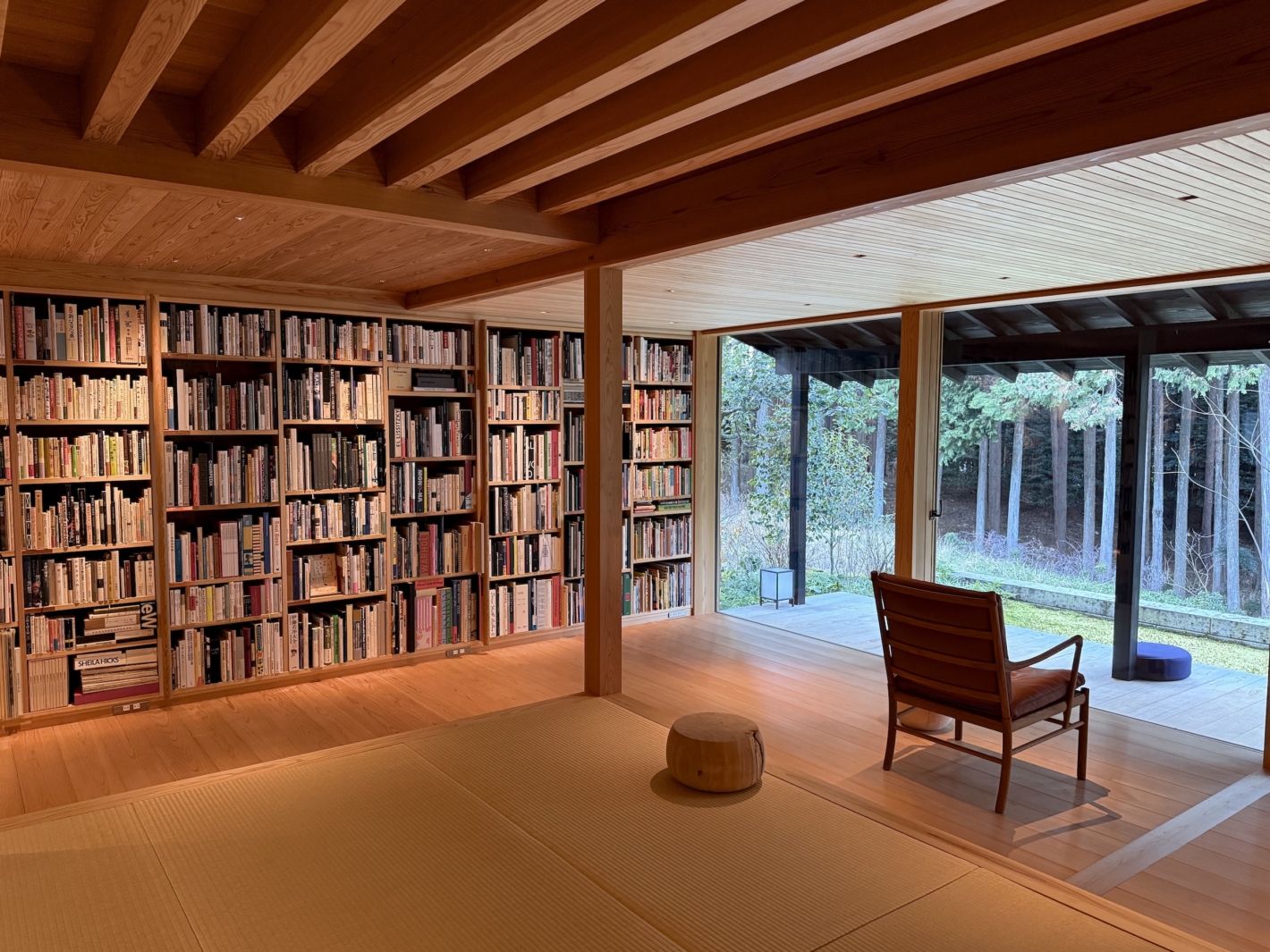

家ではないですが、今年訪れてよかった場所のひとつが京都にある私設図書室「鈍考」です。人や土地の記憶も含めて、「あるものを活かす」という建築家・堀部安嗣さんの建築姿勢に深く共感しました。

外部との調和も大切です。風景に馴染むというか、自然と調和するというか。高い塀で囲むのではなく、境界線が緩やかなのが好きです。

都会暮らしや自分が超有名人だったら難しいと思いますが(笑)。

外部ももちろん「自然」なので、そういう意味でも自然素材で建てる家は、全体で調和したいという自分の気持ちに合っているのかもしれません。

「借景」という考え方も好きです。「お借りします」という気持ちは、こちらから差し出す「どうぞどうぞ」にもつながる気がします。外の環境も含めて自分の庭だと思えたら、その周りだって美しくしたいという意識が自然と芽生えたりしますよね。日常の行動も変わってくるかもしれません。

将来、自分の家を建てたいという願望は実はあまりないのですが、公民館のような、図書館のような、みんなが利用できる気持ちの良い居場所ができたらいいなという思いはあります。

家づくりを考えている方へのメッセージ

たくさんの選択肢があるなかで、何を選ぶか――その「選ぶ過程」も、ぜひ楽しんでほしいです。どんな暮らしをして、どんな人生を送りたいか。ご家族で家を建てるなら、それをみんなで話し合う良い機会になるのではないでしょうか。

天然住宅では、実際に森に足を運び、現地で働く人たちから直接話を聞きながら伐採体験をしたり、製材の現場を見学したりすることができます。棟梁による構造材の手刻みの見学や、地鎮祭や上棟式では職人さんと顔を合わせます。希望される方には塗り壁体験をしていただくなど、家づくりのプロセスを一緒に楽しんでいただけます。

そういった体験の中で、感じること・学べることはたくさんあります。それが家への愛着につながり、「建ててよかった」と思える満足感をもたらしてくれる。実際に「大事に住もう」という気持ちになる方も多いんです。

「家を買う」のではなく、「家づくりそのものに関わる」という体験は、人生をより豊かにしてくれるものだと思います。いろいろな人の顔が浮かぶような、そんな家づくり。

そして、自分が建てた家(=自分がお金を払った行為)が、どこにつながっているのかを想像してみると、その先にあるのは、またひとつの豊かさかもしれません。循環の中の一部であるという感覚は生きる上での安心感にもつながるのではないでしょうか。

それがすべての人にとって良いことかはわかりませんが、天然住宅で家を建てる醍醐味のひとつなのではないかと思います。…ちょっと宣伝になっちゃいましたね(笑)。

会社によって特徴はさまざまかと思うので、いろいろな視点で考えてみたらいいのではないでしょうか。あれもこれもは難しいので、優先順位をはっきりさせるのも大事ですね。

自分たちらしい、家づくりという物語を紡ぐことをめいっぱい楽しんでください!

仕事とプライベートの境界線をあえて引かず、それらの行き来を楽しんでいる井上さんの姿は、他の人にはまねできない、どこか憧れてしまう部分があります。

「楽しい」だけではない、家づくりの「大変さ」をも、程よい距離感でかみしめるような、そんな井上さんの家づくりに対する想いを、今回のインタビューを通して改めて感じることができました。

【井上さんのつぶやき日記もおすすめ】